こんにちは。 Anews の開発に携わっている Engineer の 羽柴 と申します。

先週 Claude Code を使い始めて衝撃を受け、勢いそのままに社内に布教活動をしました。

という内容をSNSにシェアしたら思ったより反響が

テンション上がりすぎて社内向けに書いた pic.twitter.com/as6qVwsWUX

— hashiba|software_engineer (@baan_nasebanaru) 2025年6月6日

上記の notion は感情に任せた内容なので、この記事は少し落ち着いて書き直した内容です。

なぜ生成AIを開発に組み込むのか?

元々業務効率化には高い関心があったのですが、以下のスライドを読んで更に自分の動きは加速しました。

エンジニアに許された特別な時間の終わり - Speaker Deck

エンジニアがドライバーに席を譲ることで次の段階に進むことができる

みんなが「安全になったら自動運転考えるね」とずっと自分で運転し続けると、自動運転の進化は遅い。

僕がコード書いていたら邪魔なんだなと思いました(スライドを読んだ当時の感想)。

社内に共有されている考え方

弊社のCEOがよく使うスライドの1ページなのですが、この内容に僕はとても共感しています。

LLM が世界の殆どを作り変えてしまうというものです。

ただし、内容自体には共感をしているのですが、それがいつ来るのかというと、まだ先の未来のように感じていました。

Claude Code登場前の認識

2025年5月社内では Devin や Cursor の活用が組織的に始まっていました。

一定の効力はあるなと思いつつ、いくつかの課題が。

- 使えるタイミングが限定されている。現状使えるAI Agentの中では良い選択肢だが、使う用途が限定されがち

- 使い方に一定のコツがある。慣れるまで output を出しにくい

- context が途中で欠ける時がある

- rule や knowledge の管理が煩雑

総じて生成されたコードをそのままプロダクションに入れるのは躊躇してしまうという状態でした。

部分的には任せられるところもあるので、LLM is eating the world から考えると2割ほどの仕事は食べることができるのかな〜といったところです。

この時うっすら感じていたのは model の性能が上がっても100%置き換えられることはないのではないか??ということでした。

LLM が世界の殆どを作り変えてしまうというものです。ただし、内容自体には共感をしているのですが

と矛盾するじゃないか!という話なのですが、GitHub copilot がリリースされた直後から使い続けていた自分としては、4年近く使っても「便利だけどプロダクションコードに入れるのは一定のハードルがある」という状態は変わらず多少げんなりしたというのが正直な感想でした。

Claude Codeの衝撃

そんなある日。Cluade Code のリリースを目にしました。2025年5月22日。

最初はいつも反応する人たちがいて、まぁ様子見だなと思っていたところ、ざわざわと騒ぐ感じがやけに長い。これはもしかしたらひょっとするのか...?でも$100は高い...

月$100はちょっとドキドキしたZE pic.twitter.com/JtpDkvTRnq

— hashiba|software_engineer (@baan_nasebanaru) 2025年6月2日

で、早速使ってみたら衝撃が走った。

Claude Code is 何...?

CLIのAI Agentです。Anthropic社が開発しています。Node.jsの実行環境さえあれば動きます。

ざっくりは Cursor や GitHub copilot の CLI版だと思ってもらえますと。

2025年2月 の段階で prototype が出ていましたが、2025年5月に正式版がリリースされました。

基本的な使い方は以下のスライドや動画が非常にわかりやすいので気になる方はそちらをご覧ください。

やさしいClaude Code入門 - Speaker Deck

「え?じゃあCursorと何が違うの?」

正直、最初は僕もそう思っていました。また新しいコーディング支援ツールか、と。 しかし、実際に使ってみると明らかに違いました。主な体感できる違いは2つです。

modelの性能が上がった

- Sonnet4、そしてOpus4という強力なモデルがほぼ使い放題

contextの持ち方がうますぎいいいいいいいいいい!!!!!!!!!!

- 今までの LLM あるあるですが、途中で context を失ってしまうことが多々ありました

- 従来は段階的なアプローチなどで user 側の努力が必要だったのですが、これをあまり意識しなくて良くなりました

- AI Agent自身が行うべきことを順序立てて実行するという行動の精度が高く、使用者の手直しが減少しました

総じてこれまでの AI Agent とは頭1つ2つ抜けた性能だなと感じています。

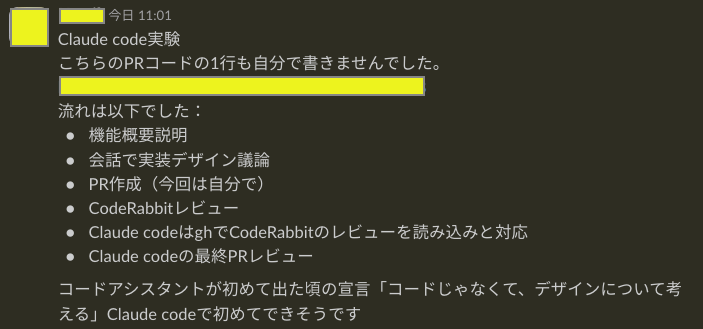

実際の活用事例

プロダクションコードに関連するので実際のコードなどはお見せできないのですが、

①prototype アプリケーションの爆速開発 ②test環境特有のerrorに苦戦していたところ、logを全部渡したら5分で解決 ③カオスと化した複雑なモバイルアプリのコードで起きた不具合を5分で特定

といったタスクを対応させましたが、既存のコードとの兼ね合いでも全く問題が発生せず対応できました。

②や③に関しては自分で対応していたら数時間はかかったかなと思う内容でしたが、わずか5分足らずで解決してしまいました。

現在の所感では7割ぐらいは Cluade Code で実装できていますね。

明らかに1つのハードルを超えたと感じましたし、この1週間使ってみてそれが確信に変わりつつあります。

もう プロダクションコードに入れるのは一定のハードルがある という感覚は消え失せています。

トーンダウン(現実的な課題)

とはいえ現実的に、AGIが現れた!というわけでもなく、一定の課題感があります。

Claude Codeができないこと

大規模な0→1開発

- 0→1で「Netflix作って」と伝えて作れるわけではない(それはそう)

- ある程度抽象的に渡せるが、段階を踏んで進めたり小さめの粒度で渡せると良いというのは今まで通り変わらない

UI(view)に関する実装

- 人間がみたら一目見てわかる崩れも検知できない時がある

- とくに prototype などでガッと作り上げてもらう時ですが、微妙に使いにくい。うまく言語化できないですが(言語化できていないからこそ Claude Codeも実装できていないというのはあるかもしれませんが)

- よくありそうなデファクトっぽいUIは作ってくれるけども、特化用途や人間が使いやすいかという視点でのデザインを反映したUIはまだ難しい

組織での導入における課題

既存業務との調整

- 全員に導入したからといって勝手に生産性が爆増するわけではない。あくまでもツールなので有効的に使おうとしない限りは有効には動かない

- 既存の開発フローの中でどの部分が置き換えられるか確認していく必要がある

責任の所在

- 無事に既存業務と調整が終わり生産性が上がっても、review がボトルネックになる

- AI は責任を取れない。どの部分までを任せられるかという判断が必要になってくる

でも、7割の仕事は渡せる

これらの課題があるとはいえ、はっきり思いました。2割じゃない。7割は僕の仕事渡せるよこれ…

烈海王はピクルに食べてもらうことはできませんでしたが、僕は無事 Claude Code に食べてもらうことができそうです。ありがとう。

まとめ

Claude Code の登場により、AI Agentがついに一線を超えて プロダクション に組み込めるレベルの コード を生成するようになりました。

今まで AI に対して懐疑的だった人も是非使ってみてください。僕と一緒に Claude Code に食べられましょう。

さいごに

Stockmark では一緒にプロダクトと組織を成長させていただける方を募集していますので、カジュアル面談からお気軽にご連絡ください。